60 años de torneos de pesca de la aguja Ernest Hemingway

DE CELEBRACIONES EL CLÁSICO

Ha sellado su sexta década el torneo cubano al que dio nombre el autor de la novela El viejo y el mar. El viernes 26 de mayo de 1950 se puso en marcha el Concurso internacional de la pesca de la aguja en opción a la Copa Hemingway. Ernest Miller Hemingway, llevaba en esas fechas más de una década como residente en Finca Vigía, un viejo fortín español adaptado para vivienda en la punta de una loma en San Francisco de Paula, y casi el doble de ese tiempo pescando a la vista del litoral cubano.

Sinceramente, la pesca de la aguja no es un deporte nacional. El gasto de combustible de una jornada de curricán y el riesgo de perder un pez de abundante carne por usar un avío de vara y carrete, con seguridad inclinan a los aficionados con barco a usar métodos más seguros. En contraste, el torneo ha permanecido un tiempo inmenso en calendario, sea como evento turístico, sea como competencia nacional, incluso con derivaciones provinciales y municipales.

Razones habrá. La primera que se le ocurre a este periodista es que la afición a pescar se halla bien enraizada entre nosotros, en esa sutil empatía que es la unidad entre el paisaje y las gentes que lo habitan. Simple. Del aparejo de cañabrava y la lata de lombrices, al yate costoso y la aventura en alta mar, en el fondo el hombre busca –y halla- las mismas emociones. De ello, el torneo es apenas un símbolo, una representación colectiva, como dirían otros más sabidos.

Hemingway vino a Cuba en 1932 y acá terminó de construir su leyenda, lo cual puede ser otro motivo para que la competencia siga: la gente sigue queriendo competir con el mito Hemingway. En aquel primer año pescó de verdad la aguja en la Corriente del Golfo, a la vista de La Habana, con un piloto y marineros cubanos. Al siguiente volvió para hacer la corrida de su vida, y luego contarlo a los lectores en su retorno al periodismo. El saldo fue más de medio centenar de grandes agujas y un record de castero que le duró un lustro. El plan de navegar a la costa cubana desde su casa en Key West se estuvo repitiendo un año y otro hasta que un día amaneció mirando los mangos madurar al canto del sinsonte en su propio patio, y se fue a pescar otra vez, pero ya no era un turista.

Bien asentado en su colina estaba en 1950 el viejo novelista, cuando le llaman al Club Náutico Internacional de La Habana, para hablar de pesca, de reglas de pesca, de calendarios de pesca y resistencia de líneas de pescar. Él novelista, que ya era vicepresidente de la International Game Fish Association, IGFA, y había aprendido lo suyo en la materia, entró en las discusiones, más convencido de ofrecer un trofeo que de poner su nombre a la cita –le parecía “algo póstumo”, dijo un testigo-, pero aceptó al cabo. Así nació el Hemingway, fundado por un grupo grande de cubanos amantes de la pesca y un norteamericano famoso y nada aplatanado.

Podría creerse que la fama del autor de Adiós a las armas y The sun also rises aupó la competencia. Pero el criterio resuena menos si se conoce que La Habana de mediados del siglo XX llenaba un calendario de pesca con ocho torneos cada temporada, todos por la aguja, todos de gran participación y gran cobertura de prensa, cualquiera de ellos con invitados del exterior.

El Hemingway era uno de aquellos concursos, celebrados durante mayo y junio de cada uno de los años de la década del 1950, entre los que se recuerda el del ron Tutankamen, el de las Damas, el de Patrones, el de Dueños de barcos y varios más, convocados por los clubes yatistas de la época. El internacional Hemingway, llamado a veces “el clásico”, se convocó once años consecutivos y en cada ocasión llegaban a la rada capitalina más y más participantes. En 1957 participaron 84 equipos, bastantes de ellos en representación de clubes norteamericanos.

En mayo de 1960 muchos de los habituales competidores de los certámenes de pesca habían emigrado de Cuba y a los locales de los clubes a los que habían pertenecido apenas les restaban meses para que fueran destinados a otros usos sociales. El Club Náutico Internacional de La Habana convocó el XI Hemingway, pero fue el flamante Instituto Nacional de la Industria Turística, INIT, el que lo organizó, trasladando la sede para los canales de Barlovento.

La competencia tuvo un seguimiento mediático como nunca antes –y nunca después-, con la participación del entonces Primer Ministro Fidel Castro Ruz, cuyo triunfo individual –con cinco agujas que pesaron 268,86 libras- y su encuentro personal con Ernest Hemingway, se recuerdan como acontecimiento histórico en la marina que lleva el nombre del novelista norteamericano.

Un Hemingway nacional

La pesca deportiva estuvo medio ausente de los periódicos un par de aquellos años, pero en 1963 la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) la incorporaron a sus planes de atención al pueblo trabajador. Nació el Torneo Nacional de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway, cuya primera sede fue precisamente Barlovento, aunque unos años después le ofrecen a los competidores los muelles del antiguo Miramar Yacht Club, y cuando éste local fue necesario a otros fines, comenzaron a realizar la competencia en Cojimar.

Este torneo se convocó varios años por sindicatos, pero desde que el país adoptó la Nueva División Político Administrativa en 1976, en el Hemingway se aplicó sólo el criterio territorial en la selección de competidores, además de equipos “invitados”, conformando una participación que llegó a superar el centenar de embarcaciones en años signados por la consigna de la masividad deportiva. A lidiar por los trofeos de la aguja acudían pescadores de todas las provincias del país, incluidas aquellas donde jamás se capturó un pez de pico, mucho menos a vara y carrete, pero -al menos una vez al año- todos tenían la posibilidad de vivir esa experiencia.

La historia del Hemingway de pesca es ya un grueso libro que va y publicamos algún día. Merece conocerse la experiencia de equipos muy destacados, como el del Club Náutico Internacional de La Habana, que ganó cuatro veces en su tiempo, incluidas las dos copas donadas por Hemingway, cuyo paradero se desconoce; las múltiples victorias del sindicato de Artes y Espectáculos, protagonizadas y animadas por Modesto Tico Viada; los triunfos de los equipos de la Pesca –sindicato, instituto o ministerio- en la que pusieron su mano Jorge Cunill y Jorge García, entre otros, que pasaron por méritos propios de pescadores comerciales a destacados guías y excelentes patrones de barcos turísticos.

El Hemingway Nacional, al que llegaban o debían llegar, los pescadores seleccionados en previas competencias provinciales, sirvió a su vez como tamiz para elegir a aquellos que representarían a Cuba en los certámenes internacionales que, con carácter turístico, comenzó a convocar el país desde 1978. Esta sabia disposición tuvo su crisis particular en la primera mitad de los años ’90, cuando simplemente dejó de tomarse en cuenta, provocando disgustos en aficionados y federativos nacionales, quienes no entendieron se les privara de una oportunidad que por años se les enseñó a considerar auténticamente suya. La representación del país sede en los torneos internacionales de la pesca de agujas es asumida por equipos de entidades comerciales, salvo un caso que ha sido patrocinado varios años, el equipo que representa a la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, ACLIFIM.

El domingo 25 de mayo de 2008 se compitió la última jornada del Hemingway Nacional. No ha sido convocado las dos últimas temporadas por el INDER, que lo había mantenido en su calendario por cuarenta y cinco años. Tal vez el certamen requiera algunos ajustes, debido a que la presencia de agujas en las aguas inmediatas no es similar al evento de 1972, cuando la captura superó el medio centenar de agujas y había unos 30 barcos en competencia. Ni mucho menos. Pero puede mantenerse un torneo de curricán para diversas especies, incluso en la modalidad “Abierto”, creada por la Federación Cubana de Pesca Deportiva, en que los participantes asumen los gastos. Y se salva una tradición, se respalda la vigencia de una técnica de pesca con una prueba de nivel nacional, como se ha hecho con la pesca a spinning, la de la trucha e incluso con la introducción de la pesca a mosca, que nunca se había ensayado.

El Hemingway Internacional, entretanto, va bien. Ha tenido sus alzas y sus bajas, casi siempre debido a vaivenes en las decisiones de los presidentes norteamericanos, que a veces hallan agradable prohibirles a sus yatistas recalar en Cuba. Sin embargo, desde que se introdujo en 1997 la modalidad de marcado y suelta, o tag & release, al torneo le sigue siempre la atención de los aficionados foráneos y sus asociaciones. Un equipo francés, que pesca siempre a bordo del yate Marlin X, de la flota de la Marina Hemingway, ha ganado tres veces el evento y paseó la Copa por París. Enhorabuena, pues, el clásico vive: celebremos.

DE CELEBRACIONES EL CLÁSICO

Ha sellado su sexta década el torneo cubano al que dio nombre el autor de la novela El viejo y el mar. El viernes 26 de mayo de 1950 se puso en marcha el Concurso internacional de la pesca de la aguja en opción a la Copa Hemingway. Ernest Miller Hemingway, llevaba en esas fechas más de una década como residente en Finca Vigía, un viejo fortín español adaptado para vivienda en la punta de una loma en San Francisco de Paula, y casi el doble de ese tiempo pescando a la vista del litoral cubano.

Sinceramente, la pesca de la aguja no es un deporte nacional. El gasto de combustible de una jornada de curricán y el riesgo de perder un pez de abundante carne por usar un avío de vara y carrete, con seguridad inclinan a los aficionados con barco a usar métodos más seguros. En contraste, el torneo ha permanecido un tiempo inmenso en calendario, sea como evento turístico, sea como competencia nacional, incluso con derivaciones provinciales y municipales.

Razones habrá. La primera que se le ocurre a este periodista es que la afición a pescar se halla bien enraizada entre nosotros, en esa sutil empatía que es la unidad entre el paisaje y las gentes que lo habitan. Simple. Del aparejo de cañabrava y la lata de lombrices, al yate costoso y la aventura en alta mar, en el fondo el hombre busca –y halla- las mismas emociones. De ello, el torneo es apenas un símbolo, una representación colectiva, como dirían otros más sabidos.

Hemingway vino a Cuba en 1932 y acá terminó de construir su leyenda, lo cual puede ser otro motivo para que la competencia siga: la gente sigue queriendo competir con el mito Hemingway. En aquel primer año pescó de verdad la aguja en la Corriente del Golfo, a la vista de La Habana, con un piloto y marineros cubanos. Al siguiente volvió para hacer la corrida de su vida, y luego contarlo a los lectores en su retorno al periodismo. El saldo fue más de medio centenar de grandes agujas y un record de castero que le duró un lustro. El plan de navegar a la costa cubana desde su casa en Key West se estuvo repitiendo un año y otro hasta que un día amaneció mirando los mangos madurar al canto del sinsonte en su propio patio, y se fue a pescar otra vez, pero ya no era un turista.

Bien asentado en su colina estaba en 1950 el viejo novelista, cuando le llaman al Club Náutico Internacional de La Habana, para hablar de pesca, de reglas de pesca, de calendarios de pesca y resistencia de líneas de pescar. Él novelista, que ya era vicepresidente de la International Game Fish Association, IGFA, y había aprendido lo suyo en la materia, entró en las discusiones, más convencido de ofrecer un trofeo que de poner su nombre a la cita –le parecía “algo póstumo”, dijo un testigo-, pero aceptó al cabo. Así nació el Hemingway, fundado por un grupo grande de cubanos amantes de la pesca y un norteamericano famoso y nada aplatanado.

Podría creerse que la fama del autor de Adiós a las armas y The sun also rises aupó la competencia. Pero el criterio resuena menos si se conoce que La Habana de mediados del siglo XX llenaba un calendario de pesca con ocho torneos cada temporada, todos por la aguja, todos de gran participación y gran cobertura de prensa, cualquiera de ellos con invitados del exterior.

El Hemingway era uno de aquellos concursos, celebrados durante mayo y junio de cada uno de los años de la década del 1950, entre los que se recuerda el del ron Tutankamen, el de las Damas, el de Patrones, el de Dueños de barcos y varios más, convocados por los clubes yatistas de la época. El internacional Hemingway, llamado a veces “el clásico”, se convocó once años consecutivos y en cada ocasión llegaban a la rada capitalina más y más participantes. En 1957 participaron 84 equipos, bastantes de ellos en representación de clubes norteamericanos.

En mayo de 1960 muchos de los habituales competidores de los certámenes de pesca habían emigrado de Cuba y a los locales de los clubes a los que habían pertenecido apenas les restaban meses para que fueran destinados a otros usos sociales. El Club Náutico Internacional de La Habana convocó el XI Hemingway, pero fue el flamante Instituto Nacional de la Industria Turística, INIT, el que lo organizó, trasladando la sede para los canales de Barlovento.

La competencia tuvo un seguimiento mediático como nunca antes –y nunca después-, con la participación del entonces Primer Ministro Fidel Castro Ruz, cuyo triunfo individual –con cinco agujas que pesaron 268,86 libras- y su encuentro personal con Ernest Hemingway, se recuerdan como acontecimiento histórico en la marina que lleva el nombre del novelista norteamericano.

Un Hemingway nacional

La pesca deportiva estuvo medio ausente de los periódicos un par de aquellos años, pero en 1963 la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) la incorporaron a sus planes de atención al pueblo trabajador. Nació el Torneo Nacional de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway, cuya primera sede fue precisamente Barlovento, aunque unos años después le ofrecen a los competidores los muelles del antiguo Miramar Yacht Club, y cuando éste local fue necesario a otros fines, comenzaron a realizar la competencia en Cojimar.

Este torneo se convocó varios años por sindicatos, pero desde que el país adoptó la Nueva División Político Administrativa en 1976, en el Hemingway se aplicó sólo el criterio territorial en la selección de competidores, además de equipos “invitados”, conformando una participación que llegó a superar el centenar de embarcaciones en años signados por la consigna de la masividad deportiva. A lidiar por los trofeos de la aguja acudían pescadores de todas las provincias del país, incluidas aquellas donde jamás se capturó un pez de pico, mucho menos a vara y carrete, pero -al menos una vez al año- todos tenían la posibilidad de vivir esa experiencia.

La historia del Hemingway de pesca es ya un grueso libro que va y publicamos algún día. Merece conocerse la experiencia de equipos muy destacados, como el del Club Náutico Internacional de La Habana, que ganó cuatro veces en su tiempo, incluidas las dos copas donadas por Hemingway, cuyo paradero se desconoce; las múltiples victorias del sindicato de Artes y Espectáculos, protagonizadas y animadas por Modesto Tico Viada; los triunfos de los equipos de la Pesca –sindicato, instituto o ministerio- en la que pusieron su mano Jorge Cunill y Jorge García, entre otros, que pasaron por méritos propios de pescadores comerciales a destacados guías y excelentes patrones de barcos turísticos.

El Hemingway Nacional, al que llegaban o debían llegar, los pescadores seleccionados en previas competencias provinciales, sirvió a su vez como tamiz para elegir a aquellos que representarían a Cuba en los certámenes internacionales que, con carácter turístico, comenzó a convocar el país desde 1978. Esta sabia disposición tuvo su crisis particular en la primera mitad de los años ’90, cuando simplemente dejó de tomarse en cuenta, provocando disgustos en aficionados y federativos nacionales, quienes no entendieron se les privara de una oportunidad que por años se les enseñó a considerar auténticamente suya. La representación del país sede en los torneos internacionales de la pesca de agujas es asumida por equipos de entidades comerciales, salvo un caso que ha sido patrocinado varios años, el equipo que representa a la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, ACLIFIM.

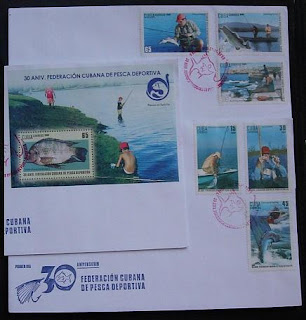

El domingo 25 de mayo de 2008 se compitió la última jornada del Hemingway Nacional. No ha sido convocado las dos últimas temporadas por el INDER, que lo había mantenido en su calendario por cuarenta y cinco años. Tal vez el certamen requiera algunos ajustes, debido a que la presencia de agujas en las aguas inmediatas no es similar al evento de 1972, cuando la captura superó el medio centenar de agujas y había unos 30 barcos en competencia. Ni mucho menos. Pero puede mantenerse un torneo de curricán para diversas especies, incluso en la modalidad “Abierto”, creada por la Federación Cubana de Pesca Deportiva, en que los participantes asumen los gastos. Y se salva una tradición, se respalda la vigencia de una técnica de pesca con una prueba de nivel nacional, como se ha hecho con la pesca a spinning, la de la trucha e incluso con la introducción de la pesca a mosca, que nunca se había ensayado.

El Hemingway Internacional, entretanto, va bien. Ha tenido sus alzas y sus bajas, casi siempre debido a vaivenes en las decisiones de los presidentes norteamericanos, que a veces hallan agradable prohibirles a sus yatistas recalar en Cuba. Sin embargo, desde que se introdujo en 1997 la modalidad de marcado y suelta, o tag & release, al torneo le sigue siempre la atención de los aficionados foráneos y sus asociaciones. Un equipo francés, que pesca siempre a bordo del yate Marlin X, de la flota de la Marina Hemingway, ha ganado tres veces el evento y paseó la Copa por París. Enhorabuena, pues, el clásico vive: celebremos.

.jpg)